Василий Васильевич Андреев. Последние дни жизни, похороны и судьба его могилы

Статья опубликована в журнале "Народник" №3 (83) за 2013 год.

Прошло 150 лет со дня рождения и почти 154 года со дня смерти замечательного русского музыканта-самородка, возродившего полузабытую всеми балалайку и превратившего ее в уникальный концертный инструмент, создателя оркестра русских народных инструментов — Василия Васильевича Андреева. О нем написано немало научных книг и статей. Однако хорошо ли мы знаем его биографию? В частности, всё ли мы знаем о последних днях жизни и причинах смерти 57-летнего Василия Васильевича, его похоронах и подлинной судьбе его могилы? И, пожалуй, главное. Насколько благодарны мы этому удивительному человеку-легенде, отдавшему за «народное дело» свою жизнь, талант и недюжинные организаторские способности?.. И как мы храним память о нем? О своих исследованиях по всем этим вопросам расскажет музыкант-любитель, известный петербургский коллекционер музыкальных инструментов народов мира, общественный деятель в области музыкальной культуры, инженер-строитель по образованию, петербуржец Валерий Александрович Брунцев.

Любя всей душой русское искусство и сознавая всё его нравственное значение для народа,

я всецело посвятил себя и все мои скромные средства на развитие дорогого для меня дела.

В.В. Андреев Общеизвестно, что среди достопримечательностей Петербурга особое место занимает Александро-Невская лавра, одним из четырех кладбищ которой является Некрополь мастеров искусств [1]. Там, в тени деревьев и кустарника покоятся те, «кто создавал славу русской культуры и искусства», — писатели, композиторы, художники. Достаточно назвать имена Ф.М. Достоевского, И.М. Карамзина, В.А. Жуковского, В.В. Стасова, И.А. Крылова, Д.С. Бортнянского, В.А. Каратыгина, А.И. Куинджи... По своей насыщенности именами знаменитых людей мирового уровня Некрополь не уступает, пожалуй, всемирно известным Пантеонам Рима, Парижа, Лондона. Среди оригинальных каменных склепов и надгробных монументов Некрополя одним из дорогих для нас, безусловно, является памятник замечательному русскому композитору — Петру Ильичу Чайковскому (1840—1893). Его бронзовый бюст окружают парящий над ним ангел и сидящая у ног, плачущая над раскрытой тетрадью нот муза. Слева от Чайковского, совсем рядом, в 8—10 метрах, расположен довольно безликий, чуть больше полутораметровой высоты, памятник. Первое, на что обратит свое пристальное внимание посетитель, это разноцветье его камня. Постаментом памятнику служит выветрившийся от времени светло-коричневый известняк с горизонтальными бороздами, обелиск выполнен из темно-серого камня, а венчает всё это беломраморная урна с накинутой на нее, того же материала, драпировкой. На лицевой части обелиска имеется надпись, сделанная бронзовой краской: "Основатель русского народного оркестра Василий Васильевич Андреев 1861—1918" Вот так соседство! Всемирно известный оперно-симфонический композитор и предводитель музыкантов-народников России. Мечтал ли когда-нибудь В.В. Андреев, что будет посмертно удостоен такой великой чести? С другой стороны от могилы Андреева возвышается надгробный памятник такому же, как и он, страстному пропагандисту русской музыки, композитору и создателю уникального хора — А.А. Архангельскому (1846—1924), покорившему своим славным коллективом (равно как и Андреев великорусским оркестром) буквально весь мир [2]. По соседству с ними расположены памятники величайшим композиторам России — М.И. Глинке, М.П. Мусоргскому, А.С. Даргомыжскому, Н.А. Римскому-Корсакову, А.П. Бородину, М.А. Балакиреву, А.С. Аренскому, пианисту и дирижеру А.Г. Рубинштейну. Достойнейшее место у Василия Васильевича Андреева — меж этих великих имен! Однако за всей этой внешне кажущейся идиллией скрывается довольно печальная, а порой и драматическая история.

Как известно, Василий Васильевич Андреев скончался в конце декабря 1918 года, в Петрограде. Причиной его смерти стала сильная простуда, перешедшая, скорее всего, в крупозное воспаление легких. Известно лишь, что похоронен он был в Александро-Невской лавре, а на похоронах присутствовал его близкий друг, певец Ф.И. Шаляпин [3]. Вот, пожалуй, и всё. Сохранившиеся в архивах газеты того времени с некрологами памяти В.В. Андреева дают слишком мало информации, иногда крайне противоречивой. К примеру, «Красная газета», 25 декабря, утром, опубликовала некролог «Кончина В.В. Андреева», в котором сообщалось: «Вчера (т.е. 24 декабря. — В. Б.) в придворном Госпитале скончался возродитель балалайки и основатель великорусского оркестра Василий Васильевич Андреев. Покойный только на днях вернулся с Пермского фронта, куда он ездил со своим оркестром, чтобы давать концерты перед Красноармейскими частями. Во время этой поездки Андреев сильно простудился, и болезнь вчера свела его в могилу. В.В. был очень популярен как в Петрограде, так и во всей России, ибо он поставил русский народный инструмент — незамысловатую балалайку — на истинную художественную высоту. Под его управлением великорусский оркестр исполнял и симфонические произведения, которые таким образом впервые стали доступными народным массам.» На следующий день, 26 декабря, та же самая газета поместила другую заметку «О кончине В.В. Андреева»: «Вчера (т.е. 25 числа. — В. Б.) у гроба В.В. Андреева состоялась панихида, на которой присутствовало много артистов и музыкантов. Похороны состоятся 28 декабря в 9 часов утра» [4]. Утром 27 декабря «Красная газета» опубликовала третий по счету некролог памяти В.В. Андреева: «Скончался после непродолжительной болезни основатель и дирижер первого народного оркестра Василий Васильевич Андреев, о чем с глубокой скорбью извещают мать покойного и оркестр. Панихида сегодня, в 2 часа дня и в 7 час. вечера на квартире покойного (Мойка, 64). Похороны состоятся завтра, 28 декабря, в 9 час. 30 мин. утра в Александро-Невской лавре» [5]. Еще один некролог памяти В.В. Андреева был опубликован. через несколько месяцев после его смерти в журнале «Петроградских Государственных театров», где сообщалось: «В ночь с 24 на 25 декабря в бывшем придворном госпитале скончался от испанской болезни, осложнившейся воспалением легких, дирижер и учредитель Великорусского оркестра В.В. Андреев. Покойного свела в могилу простуда». В этом же номере журнала было также опубликовано следующее сообщение: «Ф.И. Шаляпин назначен душеприказчиком покойного дирижера первого Народного оркестра В.В. Андреева. В лице последнего Ф. И. потерял одного из своих лучших друзей». К сожалению, до нас дошло слишком мало документов, отражающих последние дни жизни В.В. Андреева и его похороны. Слишком мало и воспоминаний участников этого трагического процесса. Поэтому каждое из них представляет для нас особую ценность.

Из воспоминаний секретаря и администратора оркестра М.П. Зарайского «В конце 1918 г. В.В. Андреев решил всем своим коллективом дать концерты для частей Красной Армии на Северном фронте. По пути следования к фронту концерты давались на маленьких станциях, нередко в случайных, неприспособленных помещениях и, конечно, не отапливаемых. Василий Васильевич для удобства дирижировать оркестром снимал шубу, а это был риск, его ошибка. На станции "Плесецкая" [6] концерт был организован в большом паровозном депо. Слушатели преобладали красноармейцы, прибывшие с передовых позиций, и работники железнодорожного транспорта. Концерт прошел с большим успехом. Андреева на руках отнесли красноармейцы из депо в вагон, освещая путь факелами. Штаб Армии вынес резолюцию о необходимости всемерно поддержать оркестр и по этому поводу послал телеграмму Правительству (наркому просвещения А.В. Луначарскому. — В. Б.) Это выступление В.В. Андреева была последняя лебединая песня, он слег в постель и не мог дирижировать. С Северного фронта оркестр Андреева направили на Восточный фронт, и первый концерт был дан в Перми. Этим концертом Василий Васильевич уже не мог управлять, а дирижировал член Андреевского коллектива — т. Ленец. В Перми Василию Васильевичу стало еще хуже и его перевели из общего вагона в отдельный маленький служебный вагончик. С ним был Дмитрий (служитель В.В. Андреева. — В. Б.), а кроме того, ему, для ухода за ним, была прикомандирована медсестра. Больной Андреев остался в этом городе, а оркестр отправили дальше на Восток, продолжать выступления. Из Перми стали поступать тревожные вести о состоянии здоровья Василия Васильевича, и оркестр после 2—3 недель повернул обратно в этот город, захватил Андреева и вернулся в Петроград. С вокзала Андреева на квартиру везти было нельзя, т.к. у него не было совершенно дров и Василия Васильевича доставили в бывший госпиталь Дворцового ведомства, под наблюдение, как предполагалось, врача Попова (участника Андреевского оркестра. — В. Б.), но он оказался откомандированным на фронт. При помещении Андреева в санитарный транспорт из вагона никто из состава коллектива не мог предполагать, что видит его живым в последний раз. Василий Васильевич проболел почти месяц. В лазарете его навещали многочисленные друзья и почитатели его таланта исключительной по энергии человека. Он стойко переносил свой недуг и был полон веры в благополучный исход своей болезни. Перед своими друзьями и первым его соратником (И.П. Фоминым. — В. Б.) он высказывал свои широкие планы о распространении русских народных инструментов в России. Но 24 декабря утром Василий Васильевич почувствовал себя нехорошо, часто приходил в забвение и плохо реагировал на окружающие явления. Вечером этого дня появился у него проблеск. По это было последнее осмысленное его явление, <...> он не предполагал, что будет с ним дальше. Когда к нему пришли И.П. Фомин и П.П. Каркин, он сказал, как он мыслит распорядиться своими делами. Он высказал заботу о своей матушке и просил оркестр сохранять и беречь старуху 78 лет, т.к. кроме его никого у нее нет родных [7]. Он говорил, что музыкальное предприятие создал при участии основного состава коллектива, и он считает логичным и правильным, что всё созданное и приобретенное им — ноты, инструменты и проч[ее], все исторически-памятные документы об оркестре, перейдет в полную собственность коллектива для коллективного пользования по своему прямому назначению [8]. Ночью с 24 на 25 декабря 1918 года, на 57 году жизни, сердце Василия Васильевича перестало работать. Его прах был перенесен и поставлен в угловом его кабинете (Мойка, 64, кв. 30). О смерти Василия Васильевича его коллектив узнал, находясь в Вышнем Волочке, прервал свое музыкальное турне и возвратился для участия в похоронах своего гениального дирижера, прекрасного и требовательного администратора, отзывчивого и чудесного человека...» [9]. Из воспоминаний В.П. Киприянова [10] «В 1918 году оркестр был командирован на фронт гражданской войны, играл для защитников революции... После одного из концертов на станции Пермского фронта Андреева, разгоряченного после нашего выступления в железнодорожных мастерских, железнодорожники несли на руках, донесли до вагона. Это было в конце ноября, был сильный мороз. Андреев схватил испанку, в то время свирепствующую, и через пять дней мы его привезли в Ленинград (до 1924 года это был Петроград. — В. Б.). Болезнь перешла в скоротечный туберкулез горла, и 25/XII 1918 года Андреев скончался» [11]. «Когда умер Андреев, мы, не имея никаких средств, не могли даже его похоронить. Это было в декабре 1918 г., оркестр ничего не получал, и мы обратились к Шаляпину. Он пришел на квартиру Андреева, где лежал покойный, с театральным жестом бросился к умершему, но когда мы попросили у него денег на похороны, вынул незначительную сумму. Мы ему ничего не сказали, но нам стало обидно за Андреева, тем более что мы знали их дружбу (так в тексте. — В. Б.) в течение ряда многих лет...» [12]. Из воспоминаний П.И. Алексеева «В день похорон мне не пришлось быть на выносе тела В.В. Андреева из его квартиры на Мойке, 64, где происходила панихида, и я решил подождать процессию на Невском проспекте, около здания бывшей Городской Думы. С утра стояла морозная погода. Из облаков пробивались лучи солнца... Через несколько минут ожидания к тротуару, где я стоял, подъехал небольшой автомобиль; из него с трудом вышла могучая фигура в какой-то исключительно ладно сшитой и совершенно новенькой темно-синего цвета русской поддевке на меху, застегнутой на маленькие, красненькие, как рябина, пуговки. На голове этого гиганта красовалась необыкновенная меховая шапка. Подойдя ближе, я узнал Ф. И. Шаляпина — ближайшего друга Андреева, который один из первых открыл талант гениального певца-артиста. Я поздоровался, сказав, что процессия скоро должна появиться. И, действительно, со стороны набережной Мойки послышались звуки военного оркестра, исполнявшего «Траурный марш» Шопена. Процессия приближалась. Миновав Казанский собор, она подходила к месту, где в ожидании стоял Шаляпин. Он обнажил голову. Его лицо выражало глубокую скорбь. Шаляпин пошел за колесницей с гробом своего друга. В Александро-Невской лавре, в одной из небольших часовен (скорее всего, это была Никольская церковь. — В. Б.) состоялось отпевание и последнее прощание с покойным. Величайшая печаль охватила всех. Трогательно простились с Андреевым все, провожавшие его в последний путь. Перед могилой было произнесено много речей, отметивших труды Андреева, и наконец под звуки печальной музыки гроб опустили. На могилу положили множество цветов. Осиротел андреевский оркестр...» [13]. Из воспоминаний князя П.А. Оболенского [14] «Здоровье В.В. Андреева в это время (конец 1918 года. — В. Б.) было уже подорвано: на нем роковым образом отразилось путешествие в теплушках во время фронтовых поездок оркестра. В ночь на 26 декабря 1918 года Василий Васильевич умер» [15]. Из воспоминаний участника оркестра А.С. Чагадаева [16] «Во время поездок на фронт Андреев простудился. Болезнь осложнилась. Пришлось срочно отправлять его в Петроград, но было уже поздно. В ночь с 25 на 26 декабря 1918 года Василий Васильевич скончался» [17]. Из письма Б.С. Трояновского (от 31 декабря 1918 г.) к Н.И. Привалову: «На днях в Москве распространился слух, что В.В. Андреев умер от испанской болезни. Не могу тебе объяснить почему, но на меня это произвело прямо ошеломляющее впечатление. Я буквально хожу сам не свой, не нахожу себе места и не могу ничем заняться, хуже, чем если бы я похоронил самого близкого мне человека. Это совершенно безотчетное чувство, и я повторяю, что никак не могу объяснить и сам себе того тяжелого, гнетущего чувства, которое мной овладело при этом печальном известии. Тем более странно это потому, что никогда между нами не было даже сносных отношений <...> чувствую, что с его смертью похоронил лучшие годы моей молодости, проведенные с ним в оркестре, и что этот оркестр нужно считать умершим также безвозвратно, как и Андреева. Очень это всё грустно и тяжело...» [18]. Как видно из этих документов, называются разные даты смерти В.В. Андреева — 24, 25 и даже 26 декабря 1918 года. Что касается диагноза болезни и причины смерти В.В. Андреева, то, как мы видели, их было также несколько — «от простуды», «от испанки», «от испанской болезни, осложнившейся воспалением легких», «от испанской болезни, перешедшей в скоротечный туберкулез горла», «от туберкулеза легких» и т.п. К большому сожалению, мои многолетние поиски документов в медицинских и других архивах С.-Петербурга, указывающих на точный диагноз болезни В.В. Андреева и, как следствие, истинную причину смерти В.В. Андреева, оказались тщетны: сроки хранения этих документов давным-давно истекли, а документы, соответственно, уничтожены. Похоронили В.В. Андреева 28 декабря 1918 года на самом крупном кладбище Александро-Невской лавры — Никольском, занимающем площадь свыше 8 га, метрах в 200—250 от входа, в правом дальнем его углу [19]. Сохранившиеся фотографии того времени и приведенные выше документы свидетельствуют о том, что на могиле В.В. Андреева был установлен деревянный крест, а фотопортрет усопшего был вставлен в жестяную раковину (формы вытянутого эллипса), пышно декорированную искусственными цветами. Могилу окружала деревянная изгородь с калиткой.

На фото: могила В.В. Андреева на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Начало 1920-х годов. На снимке: П.П. Каркин, Ф.А. Ниман, В.П. Киприянов, кн. П.А. Оболенский, ? (возможно, это служитель Д. Большаков. — В. Б.), С.Я. Крюковский, И.О. Дмитриев После смерти В.В. Андреева в дом его матери, Софьи Михайловны, пришла беда. 28 января 1919 года (через месяц после похорон сына) она писала Наркому просвещения РСФСР А.В. Луначарскому: «12 декабря 1918 г. скончался в Петрограде сын мой Василий Васильевич Андреев [20]. Посвятив всю свою жизнь служению родному народному искусству, он умер на своем посту, захворал испанской болезнью на Северном фронте, куда ездил со своим оркестром для участия в концертах Красной Армии. После его смерти не осталось никаких наличных денег, и лишь благодаря отзывчивости Комиссариата народного просвещения удалось частью рассчитаться по долгам за похороны...» [21] Оказалось, что на имущество ее покойного сына — В.В. Андреева — был наложен налог в сумме 20 тысяч рублей! Несмотря на официальное обращение Комиссариата народного просвещения о сложении налога, местной Лугининской комиссией было принято постановление о продаже всего имущества, находящегося в усадьбе, на удовлетворение налога. Софье Михайловне пришлось повторно обращаться к Луначарскому. На этом документе была наложена виза: «Поддерживаю ходатайство гражд. Андреевой». Лишь в апреле 1919 года было принято постановление оставить имущество в неприкосновенности [22]. Однако в следующем, 1920 году пришла новая беда — местными кулаками братьями Вишняковыми был устроен поджог усадебного дома Андреевых. В огне погибли прекрасная библиотека, картины, коллекции и другие культурные ценности, в том числе семейные письма и фотографии. Эта трагедия не могла не сказаться на здоровье Софьи Михайловны. она скончалась в 1922 году, в полной бедности. Похоронена в с. Молдино, у стен храма Преображения Господня. В конце 1923 года, после вынужденных четырехлетних странствий в поисках работы в Прилуках, Николаеве, Одессе и Боровичах, И.И. Привалов возвратился в Петроград. Весной следующего года он решил навестить могилу своего друга. Результатом этого похода стала буквально кричащая своей болью статья, опубликованная в одной из российских газет [23].

Еще одна забытая могила «В 1918 г. скончался основатель великорусского оркестра В.В. Андреев, создавший грандиозное народное дело — из презираемой до того всеми балалайки. Все свои недюжинные способности и силы, все достояние положил он на пропаганду народного искусства и довел предпринятое им дело до конца, оставив пролетариату драгоценный подарок — в виде инструментов простых и доступных, но как нельзя лучше пригодных для всякого пролетария культуры. Сотни великорусских оркестров в рабочих клубах Ленинграда, почти столько же в Москве и окрестностях этих городов; великорусские оркестры в г. Боровичи, Бологое, [на] писчебумажной фабрике в Окуловке, в гг. Ростове-на-Дону, Одессе; великорусские оркестры на Кавказе, в каждом городе Сибири и т.д., и т.д. Всё это свидетельствует о том, как жизненно и необходимо для пробудившегося революционного пролетариата СССР дело Андреева, помогая выявлению созидательных творческих сил народной души. Огромное количество инструкторов-руководителей великорусских оркестров находят себе хлеб; мастера-инструменталисты не успевают удовлетворять потребности в изготовлении балалаек и домр, причем вновь возобновляется спрос на них даже из-за границы; открыты специальные фабрики великорусских инструментов в Ленинграде, Боровичах, гуслярное производство при заводе "Красный треугольник", открываются курсы инструкторов-специалистов, ибо балалаечники и домрачеи ныне квалифицируются наравне со всеми оркестрантами музыки военной, симфонической, оперной и т.д. И вот — могила основателя этого грандиозного движения — находится в Александро-Невской лавре в состоянии самого печального запустения, грозя даже исчезнуть совершенно! Креста нет! Кто-то давно утащил его на дрова, холмик почти сравнялся с землей — и только жалкие остатки какого-то разрушенного венка указывают на место вечного упокоения — еще только пять лет тому красовавшегося во всей славе своей В.В. Андреева [24]. Быть может, всё это давно уже окончательно смыто теперь, если наводнение настигло кладбище. Правда, сторож мог еще указать могилу "балалаечника", но ведь не надо забывать, что по кладбищенским правилам могилы без ограды и креста подлежат уничтожению, и на их месте будут погребаться те, кто может купить землю дороже; старые же кости выкинут без церемонии. Товарищи по великорусским оркестрам! Уделите крохи от стола нашего в охрану памяти того, кто дал нам кусок хлеба, — и не допустим уничтожения дорогой нам всем могилы. Образуем комитет увековечивания славной памяти Василия Васильевича Андреева и постановим давать специальные концерты нашими великорусскими оркестрами, пока не наберем достаточной суммы для постановки приличного памятника, креста и ограды на его могиле. Я, как старейший сотрудник, друг и товарищ Василия Васильевича Андреева, счастлив буду положить начало, возбудить инициативу этого дела (выделено мною. — В. Б.). Меня можно застать ежедневно с 5 часов дня в 3-м Государственном Музыкальном техникуме, что на Колокольной ул., д. 13. Зав. 3-м Гос. Муз. техникумом, профессор Н.И. Привалов» [25]. После публикации этой статьи при андреевском оркестре была создана «Комиссия по увековечиванию памяти В.В. Андреева». С целью сбора средств, 11 января 1925 года в Большом зале Филармонии состоялся концерт «в память основателя и первого дирижера оркестра». С докладом «Жизнь и деятельность В.В. Андреева» выступил проф. Н.И. Привалов. Затем сводный оркестр в составе 200 человек под управлением Н.П. Фомина исполнил «Траурный марш» Ф. Шопена. В концерте приняли участие: заслуженный артист РСФСР И.В. Ершов, артисты О. Тарновская, В. Максимов, а также солист-виртуоз на балалайке Б.С. Трояновский. Все участники в концерте выступили безвозмездно. Собранные от продажи билетов средства поступили на установку памятника В.В. Андрееву [26]. Из воспоминаний дирижера Ростовского великорусского оркестра Г.Е. Авксентьева, посетившего Ленинград в начале 1920-х годов, «с целью наведения творческих контактов с прославленным оркестром»: «Прослушать оркестр мне не удалось: он находился в гастрольной поездке. После встречи с Ф.А. Ниманом, я посетил могилу нашего учителя В.В. Андреева на кладбище Александро-Невской лавры, очень скромную, с незатейливой деревянной оградой. Украшает ее только венок с надписью: "Дорогому сотоварищу и другу В.В. Андрееву от его осиротевшего оркестра") [27]. 28 сентября 1928 года, в возрасте 60 лет, Н.И. Привалов скончался. По ходатайству руководителя Союза работников искусств (Сорабис) Б.М. Филиппова [28], хорошо знавшего о его заслугах в народном искусстве, по «особому распоряжению» Смольного, Николай Иванович был также похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. «Когда Н.И. хоронили рядом с Андреевым, — писала дирижеру Самарского оркестра народных инструментов А.И. Алло вдова Н.И. Привалова Екатерина Антоновна, участница великорусского оркестра, — то это большое событие показалось мне таким трогательным и красивым (ведь два таких известных человека вместе лежать будут!)... [29]. О дальнейшей судьбе соседних могил В.В. Андреева и Н.И. Привалова красноречиво говорит текст письма Е.А. Приваловой к А.И. Алло, от 29 декабря 1928 года: «Представьте себе, что 25 декабря нынче 1928 года исполнилось 10 лет со дня смерти В.В. Андреева, так никто не пришел на могилу из оркестра Андреева и ни веночка, ни цветочка не положили на его могилу. Только я по бедности своей каждый раз, бывало, принесу для Н.И. и Андрееву, и благодаря мне, у Андреева хоть цветочки-то есть на могиле, а так никто к нему не ходит и не ухаживает. А ведь мы должны были помнить, что обязаны Андрееву многим, и сейчас живут этим, пользуются его квартирой, инструментами и "халтурят". А день смерти Андреева забыли!.. (выделено мною. — В. Б.). Если они так относятся к основателю, так как же они будут относиться к Н.И.? Да никак!..» [30]. Скорее всего, по этой причине Е.А. Привалова пожаловалась на безразличное отношение к памяти В.В. Андреева бывшему служителю оркестра Дмитрию Большакову, на что поступил следующий ответ: «Многоуважаемая Екатерина Антоновна! Ваше письмо получил и передал его в организованную при оркестре "Тройку по увековечиванию памяти В.В. Андреева" для принятия мер. Со своей стороны всё, что зависит от меня, обещаю Вам исполнить. Дмитрий, 24 декабря 1928 г.» [31]. В начале 1930-х годов, через несколько лет после публикации статьи Н.И. Привалова «Еще одна забытая могила», на месте захоронения В.В. Андреева наконец-то был установлен надгробный памятник. Он представлял собой почти двухметровый каменный пилон с закругленным верхом, поверхности которого были обработаны механическим способом «под шубу». Спереди внизу располагался небольшой выступ в виде полочки, по-видимому, предназначенный для возложения цветов. В верхней части пилона имелось небольшое углубление, на ровной поверхности которого была выбита более чем скромная надпись:   Акт о переносе могилы В.В. Андреева 1938 г. Однако этот довольно неказистый по своему виду памятник В.В. Андрееву, установленный через много лет после его смерти на средства, собранные музыкантами-народниками, волею судьбы оказался временным. В 1934 году в Ленинграде произошло неординарное событие. Писатели и ученые, среди которых были К. Федин, В. Десницкий, О. Форш, М. Зощенко, С. Маршак, Ю. Тынянов, А. Чапыгин, Л. Соболев, И. Груздев и В. Каверин, обратились с письмом к Максиму Горькому о содействии в создании на территории запущенного и полуразрушенного Тихвинского кладбища в Александро-Невской лавре пантеона деятелей русской культуры — Некрополя мастеров искусств. Поддержка М. Горького в данном вопросе оказалась весьма действенной, результатом чего и явилось соответствующее решение Ленсовета [32]. «Два года тому назад Андреева перенесли в Некрополь, я андреевскому оркестру и сообщила об этом, т.к. помимо их [воли] выкопали, они и не знали...» [33]. Из письма Е.А. Приваловой к А.С. Илюхину от 15 декабря 1938 года: «У Андреева стоял памятник, который оркестры ему сделали через 14 лет [после смерти]. В этом памятнике принимал участие и Н.И. (Привалов. — В. Б.). Кажется, в 1925 году он написал воззвание в газете, что могила Андреева в запущенном состоянии и т.д., и что надо собирать средства. Первыми отозвались на это Авксентьевы из Ростова, сделали концерт и прислали андреевскому оркестру 300 руб., а затем и другие. Переписку и статью по поводу воззвания Н.И. я передала в папке коллективу андреевского оркестра. Этот памятник (Андрееву. — В. Б.) администрация кладбища не взяли и не перенесли туда (в Некрополь. — В. Б.), т.к. они наметили сделать (одинаково для всех) черный мрамор, с бюстом Андреева, но пока до сих пор его нет, а андреевский остался около могилы Н.И., просто лежит, засыпанный землей. Осенью ко мне пришли двое из андреевской юбилейной комиссии (по случаю 10-летия смерти Н.И. Привалова. — В. Б.), предложить и спросить мое согласие поставить Н.И. памятник, который раньше был у Андреева. Сначала я подумала отказать, но потом подумала, что памятник у Н.И. очень жалкий, разваленный, вид могилы печальный, сама нездорова, время идет и мне, пожалуй, к 10-летию смерти Н.И. не успеть сделать памятник. Поэтому я согласилась и поблагодарила их за внимание и память о Н.И.. Однако прошел год, памятник еще не поставили, хотя расход не велик, только за работу, но они вероятно не могут распоряжаться деньгами, ведь теперь они принадлежат филармонии, да и сам оркестр отсутствует, приедут, кажется, в августе м-це. Напоминать же им ни за что не буду!..» [34]. С момента переноса праха В.В. Андреева в Некрополь мастеров искусств прошло 12 лет... Александро-Невская лавра, на территории которой в период Великой Отечественной войны находился военный госпиталь, была вновь открыта для посещения в 1948 году. Появились и первые посетители, среди которых были музыканты андреевского оркестра. Однако картину они увидели довольно печальную. Из воспоминаний бывшего секретаря и администратора оркестра М.П. Зарайского: «В 1943—44 г. было установлено, что место погребения Василия Васильевича какими-то злонамеренными людьми было стерто с лица земли и дощечка с надписью уничтожена» [35]. Несчастная могила В.В. Андреева, и что это за наваждение! В который уже раз происходит полное уничтожение то креста, то ограды, то памятника, построенного на народные деньги, хоть и примитивного. А теперь вот и эта его новая могила в Некрополе мастеров искусств лишилась единственного знака — деревянной «таблички с надписью» дорогого для нас имени, не говоря уже о «холме», который и утащить-то никуда нельзя!.. Печально и то, что всё это происходило буквально «под носом» у музыкантов андреевского оркестра, бесчисленных музыкальных мастеров, артистов других оркестров, студентов консерватории и музыкальных училищ, многочисленных музыкантов-народников, любителей музыки, общественных деятелей и бесчисленной армии «чиновников от культуры» Ленинграда, пребывавших все эти годы в администрации города и Смольнинского района!.. В преддверии 60-летия со дня основания андреевского оркестра (1948) завязалась переписка между виртуозом-балалаечником Б.С. Трояновским и ветераном оркестра А.С. Чагадаевым. В своем письме к Борису Сергеевичу он писал, что в числе первоначальных мероприятий нужно поставить памятник на могиле В.В. Андреева и установить на его доме мемориальную доску. На этот призыв Чагадаева Б.С. Трояновский высказал мнение, что памятник на могиле и доска на доме имеют смысл только для тех, кто знает заслуги В.В. Андреева, но популярности народным инструментам это не прибавит нисколько. Надо кричать и добиваться, чтобы памятник Андрееву поставили не на могиле, а на площади. Так или иначе, речь шла об установке памятника В.В. Андрееву. Вполне естественно, что в то время стали появляться обращения и рядовых граждан о месте захоронения В.В. и установке ему достойного памятника. В связи с этим в Музее городской скульптуры, в ведении которого находился Некрополь мастеров искусств, образовалась деловая переписка его руководства с вышестоящей инстанцией. Без даты (1948 год) Зам. начальника Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета тов. Фиглину И.И. [36] В связи с письмом Начальника Главного Управления Музыкальных учреждений (имеется в виду один из Главков Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. — В. Б.) Ленинградский музей Городской Скульптуры (в тексте так. — В. Б.) сообщает: Могила организатора оркестра народных инструментов В.В. Андреева находится в Некрополе мастеров искусств XIX века, в его крайней северной части, возле могилы Архангельского. Ни памятника, ни даже холма она не имеет (выделено мной. — В. Б.). Местонахождение могилы отмечено на плане Некрополя, а на месте захоронения — указателем Музея. Директор Музея подпись (Попова) Виза на письме: Т.Ф. Поповой: «Напишите письмо в Комитет, что могила Андреева находится в Некрополе. и что средств на установку пам-ка (так. — В. Б.) Музей не имеет. Что памятник установит радиокомитет. 7 апреля подпись (Фиглин)» «И. о. начальника Главного Управления при Комитете по делам искусств СССР т. Орвид В ответ на Ваш запрос от 27 марта с.г. за № МУ 480/27 Управление по делам искусств Исполкома Лен-горсовета сообщает, что могила организатора оркестра народных инструментов В.В. Андреева находится в Некрополе мастеров искусств XIX в., в его крайней северной части. Могила не имеет памятника, и средствами на его установку Управление по делам искусств не располагает. По имеющимся у Управления по делам искусств сведениям, Ленинградский Радиоцентр решил установить надгробный памятник Андрееву в течение 1948 г. Зам. начальника Управления по делам искусств Ленгорсовета подпись (Фиглин)» Однако, не рассчитывая на возможности Радиокомитета, в чьем распоряжении находился в то время андреевский оркестр, руководство Управления по делам искусств Ленгорсовета приняло решение выполнять работы за счет своих средств, о чем свидетельствует следующее распоряжение. «№ 27—31 Директору Музея городской скульптуры тов. Поповой Т.Ф. Управление по делам искусств Исполкома Ленгорсовета предлагает Вам в месячный срок к 20.10. 1950 г. привести в порядок могилу захороненного в Некрополе (б. Александро-Невская лавра) организатора оркестра народных инструментов В.В. Андреева. Одновременно необходимо включить в план 1951 г. установление надгробного памятника В.В. Андрееву, для чего предусмотреть специальные средства. Начальник Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета (подпись: Загурский) 26 сентября 1950 г.»

В скором времени на это распоряжение последовал вполне «деловой» ответ руководства музея. «1/66 7 октября 1950 г. Начальнику Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета т. Загурскому Б.И. 8 ответ на Ваше указание о приведении в порядок могилы В.В. Андреева в Александро-Невской лавре сообщаю следующее: Могила В.В. Андреева не оформлена и холма не имеет, чтобы не вызвать нареканий со стороны посетителей, мне кажется, что не стоит сооружать холм с этикеткой, а целесообразно сразу же поставить надгробие в течение 1950 г. В запаснике имеется небольшой обелиск, который я считаю возможным установить на месте захоронения В.В. Андреева (выделено мною. — В. Б.). Прошу Вашей санкции. Директор Музея подпись (Попова Т.Ф.)» Виза на письме: «Тов. Поповой. Согласен. Дайте соответствующие указания и проследите, чтобы было исполнено. Б. Загурский. 20.10.1950 г.». Вслед за этим последовало распоряжение директора музея Т.Ф. Поповой своему заместителю (фамилия неясна): «Проследите установку надгробия согласно моему указанию. Попова». Даты нет. Получив согласие своего руководства на установку памятника В.В. Андрееву, собираемого из хранящихся на складе фрагментов с разрушенных временем чужих могил (в том числе, «небольшого обелиска»), Т.Ф. Попова, 31 октября 1950 г., в очередной раз обращается в вышестоящую инстанцию — теперь уже с просьбой утвердить для надгробия В.В. Андреева соответствующую надпись: «основатель русского народного оркестра Василий Васильевич Андреев (1862—1918)». При этом ошибочно указанный год рождения В.В. Андреева (1862) в Комитете по делам искусств никого не смутил, и текст этой некорректной надписи на памятнике был утвержден. 7 марта следующего, 1951 года, вновь назначенный директор Музея городской скульптуры В.И. Исаков докладывал новому начальнику Управления по делам искусств А.В. Сонину: «Доводим до Вашего сведения, что на могиле основоположника русского народного оркестра В.В. Андреева в Некрополе мастеров искусств летом 1950 г. установлен памятник». Однако и на обелиске была указана эта же ошибочная дата рождения В.В. — 1862 год, о чем свидетельствует фотография того времени. Лишь по прошествии некоторого времени старая надпись была полностью срублена, камень развернут на 180 градусов, а новая была сделана на тыльной стороне обелиска. Наконец-то Василий Васильевич Андреев был «удостоен» очередного, третьего по счету, памятника, хотя и собранного с разрушенных временем неизвестных могил! На этот раз на обелиске была сделана следующая надпись: "Основатель русского народного оркестра Василий Васильевич Андреев, 1861—1918". Любопытно, что в своих воспоминаниях секретарь андреевского оркестра М. Зарайский так описывает это событие: «После продолжительных хлопот, в 1951 году, 11 марта последовало решение Правительства об увековечивании памяти его (В.В. Андреева. — В. Б.) и восстановлении его приоритета». И далее следует: «Памятник сооружен по распоряжению комитета искусств при Совете Министров СССР на народные средства» [37]. С момента установки нового памятника В.В. Андрееву в Некрополе мастеров искусств прошло еще 11 лет... 15 января 1961 года исполнилось 100 лет со дня рождения В.В. Андреева. По этому случаю во многих городах нашей страны состоялись концерты, посвященные его памяти. Однако юбилейная статья известного музыканта-народника, заслуженного артиста РСФСР, дирижера оркестра Хора им. М.Е. Пятницкого В.В. Хватова (ученика Н.И. Привалова), под названием «Замечательный музыкант», в газете «Советская культура» была опубликована лишь. 26 января 1961 года [38]. В этой статье В.В. Андреев характеризуется как «непревзойденный виртуоз-балалаечник, одаренный композитор, превосходный дирижер, энергичный музыкальный и общественный деятель, всю свою жизнь отдавший пропаганде бесценных красот русской музыки». С вполне закономерным пафосом сообщалось, что в 1961 году в нашей стране насчитывается около 20 тысяч народных самодеятельных оркестров и кружков народных инструментов — весьма достойная цифра для оценки заслуг и памяти В.В. Андреева! [39] О положении дел с памятником В.В. Андрееву — ни слова. Наверное, это было «ни к месту». Однако в юбилейный год В.В. Андреева в Ленинграде нашелся человек, которого волновал вопрос установки памятника основателю великорусского оркестра. 1 марта 1961 года, через 1,5 месяца после юбилея В.В. Андреева, на его адрес было направлено письмо Управления культуры Исполкома Ленгорсовета за № 104 следующего содержания: «Ленинград, Д-65 ул. Гоголя, 7, кв. 32 тов. Ядрову В.И. Уважаемый т. Ядров! На Ваше письмо об оркестре В.В. Андреева Управление культуры Исполкома Ленгорсовета сообщает следующее: Оркестр народных инструментов им. В.В. Андреева принадлежит Ленинградскому Комитету радиовещания и телевидения. В плане работы оркестра большое количество передач по радио. Кроме того, оркестр выступает по Телевидению и в концертных залах. Что касается Вашего предложения о сооружении в Ленинграде памятника В.В. Андрееву, сообщаем, что в Некрополе мастеров искусств будет реставрировано в ближайшее время надгробие В.В. Андреева и установлен бронзовый бюст. Планом Ленгорисполкома до 1965 г. не предусмотрено сооружение памятника В.В. Андрееву в Ленинграде [40]. Зам. начальника Управления культуры Исполкома Ленгорсовета подпись (Шубникова Т.А.)» [41] Чем руководствовались в своем обещании высокие чиновники Управления культуры, неизвестно. Однако установки обещанного бюста В.В. Андреева так и не произошло. Видно, не достоин был такой чести «возродитель» всемирно-известного бренда России — балалайки и основатель оркестров русских инструментов, распространенных теперь по всему миру. С тех пор прошло еще более 30 лет... В январе 1995 года в Некрополе мастеров искусств, при сносе соседнего дерева, памятнику В.В. Андрееву были нанесены повреждения. Нужно сказать, что руководство музея незамедлительно отреагировало на это своими действиями: было произведено детальное обследование состояния памятника, составлен обстоятельный акт, а в самое ближайшее летнее время все работы были тщательно выполнены [42].

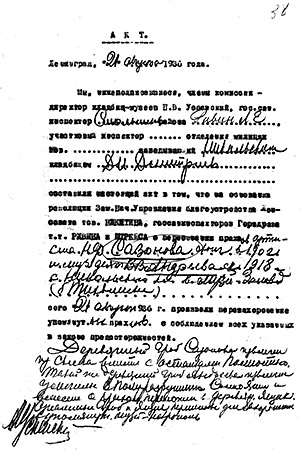

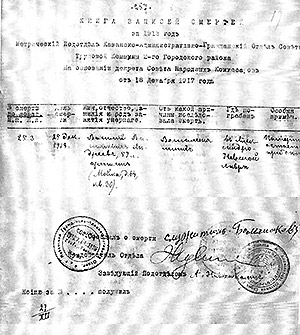

В декабре 1995 года по инициативе известных деятелей «северной столицы» С.В. Григорьева и Ю.Ф. Антонова, а также при активной поддержке общественности города, было принято решение о создании «Золотой Книги» С.-Петербурга, в которую предполагалось заносить имена лиц, «оставивших яркий след в истории города». 13 мая 1997 года в Памятные листы этой книги первым из музыкантов было торжественно внесено имя В.В. Андреева [43]. В тот же период руководство «Золотой Книги» С.-Петербурга обратилось в Музей городской скульптуры с инициативой по участию в реставрации памятника В.В. Андрееву. Ответ был получен незамедлительно. Председателю Исполкома общественного Объединения «Золотой Книги» СПб С.В. Григорьеву Уважаемый г-н Григорьев! Государственный музей Городской скульптуры благодарит Вас за внимание, проявленное к памятнику выдающемуся русскому музыканту Василию Васильевичу Андрееву в Некрополе мастеров искусств. Мы готовы оказать необходимое содействие в организации и проведении реставрационных работ. При согласии Заказчика, финансирующего проект, в кратчайшие сроки будет изготовлена проектно-сметная документация. По предварительным расчетам стоимость реставрации обойдется в 15 млн. руб. (в ценах 1996 г. — В. Б.). Мы высоко ценим намерение «Золотой Книги» провести сбор необходимых средств на реставрацию надгробия В.В. Андрееву. При условии перечисления этих средств музею, реставрационные работы могут быть выполнены в мае т.г. Директор Музея подпись (В.И. Тимофеев) По инициативе «Золотой Книги» в конце того же, 1997 года, был создан «Общественный Комитет по сооружению памятника В.В. Андрееву в С.-Петербурге». В его состав тогда вошли многие известные деятели культуры нашей страны. В их числе: скульптор В.М. Клыков [44], композиторы А.П. Петров и В.А. Гаврилин, народный артист СССР Б.Т. Штоколов, художественный руководитель С. Петербургской государственной капеллы В.А. Чернушенко, известный певец Дм. Хворостовский, ректор Университета культуры и искусств П.А. Подболотов, председатель Всероссийского земского союза Е.В. Панина, выдающийся домрист А. А. Цыганков, народный артист России И.И. Калинин, преподаватель консерватории по классу народных инструментов А.Б. Шалов, дирижер эстрадно-симфонического оркестра С.К. Горковенко и многие, многие другие, в числе которых был и автор этих строк. К сожалению, дальше этого дело не пошло, всё упиралось в отсутствие финансовых средств. Создание же достойного памятника, отлитого из бронзы и установленного на гранитный постамент, обходится ориентировочно в сумму не менее 10 млн рублей. Таких денег оркестрантам России собрать невозможно, нужен спонсор. Обращения руководителей андреевского оркестра и Детской музыкальной школы им. В.В. Андреева в вышестоящую организацию — Комитет по культуре С.-Петербурга — по вопросу установки в С.-Петербурге памятника В.В. Андрееву, оказались также тщетны. Описание могилы В.В. Андреева на официальном сайте Александро-Невской лавры (http://www.lavraspb.ru / nekropol/ view / item / id / 397?catid / 3) «Прямоугольный постамент, увенчанный мраморной урной с драпировкой. Hа лицевой стороне вырублена надпись: "Основатель/русского народного/оркестра/Василий Васильевич/Андреев 1862—1918" (выделено мной. — В. Б.)». Подобные ошибки, касающиеся биографических данных В.В. Андреева, заставляли меня вновь и вновь возвращаться к поиску архивных документов. Что же касается точной даты его рождения, то эту тему можно считать полностью исчерпанной [45]. Однако, как было сказано выше, по разным источникам у В.В. Андреева оказалось три дня смерти — 24, 25 и 26 декабря 1918 года. Какую считать верной? Нужно было искать Свидетельство о его смерти. В итоге многолетних поисков, дорога привела в архив городского ЗАГСа Петербурга. К большому сожалению, выяснилось, что необходимых мне архивных дел, именно, 1918 года, там нет, и мне посоветовали обратиться в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Проработка двухтомного путеводителя по этому архиву, объемом около двух тысяч страниц, оказалась безрезультатной. И здесь, опять-таки, помог счастливый случай [46]. В итоге у меня на руках появилась выписка из документа почти 100-летней давности, с довольно сложным, витиеватым, названием:

КНИГА ЗАПИСЕЙ СМЕРТЕЙ за 1918 годъ Метрический Подотделъ Казанско-Административно-Гражданский Отделъ Совета Трудовой Колонии 2-го Городского района На основании декрета Совета Народныхъ Комиссаровъ отъ 18 декабря 1917 года [47] Привожу полностью ответы из этой Книги на интересующие нас вопросы в подлинной редакции: — № смерти по поряд. М.п. Ж.п. — 253 — День смерти — 25 дек. 1918 г. (выделено мной. — В. Б.) — Имя, отчество, фамилия и родъ занятия умершаго — Василий Васильевич Андреев, 57 лет, артистъ (Мойка, д. 64, кв. 30) — Отъ какой причины последовала смерть — Воспаления легких (выделено мной. — В. Б.) — Особые приметы — Паспорт остается при деле — Сообщил о смерти — подпись служитель Большаковъ — Председатель отдела — подпись неясна — Заведующий Подотделомъ — подпись неясна Документ заверен тремя печатями. Как видно, из этого бесценного документа получены ответы на два важнейших вопроса, касающихся биографии Василия Васильевича Андреева, — точная дата смерти и ее причина. Выписка из книги «Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной» [48]. № 3478. Могила организатора первого оркестра русских народных инструментов В.В. Андреева. 1861 — 1918. Композиторская дорожка. 1936, прах перенесен с Никольского кладбища. 1950, надгробие.   Книга записей смертей за 1918 год Несмотря на это официальное сообщение о переносе праха В.В. Андреева с Никольского кладбища в Некрополь мастеров искусств в 1936 году, автора данной статьи терзали сомнения — было ли это на самом деле, или это миф? Практика показывала, что случаи «перезахоронения» без переноса праха имели место. Нужно было искать официальный документ — акт о перезахоронении. Поиски этого документа в архивах города, в том числе, в Российском архиве литературы и искусства, в котором находится основной архив Некрополя мастеров искусств, оказались безуспешны. Помог, как это часто бывает, «Его Величество — случай». Оказалось, что акт на перезахоронение В.В. Андреева хранится в том же СПб Музее городской скульптуры, но в архивном деле известного русского актера Александринского театра Н.Ф. Сазонова (1843—1902)! Точнее сказать, «музыкальный деятель» В.В. Андреев был дополнительно «вписан» в акт на перезахоронение актера Сазонова. А К Т Ленинград 21 августа 1936 года Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии — директор кладбищ-музеев Н.В. Успенский, гос. сан. инспектор Смольнинского района Ривин Л.Е., участковый инспектор. отделения милиции тов., заведывающий (так в акте. — В. Б.) Никольским кладбищем Д.И. Дмитриев. оставили настоящий акт о том, что на основании резолюции Зам. Нач. Управления благоустройства Ленсовета тов. Никитина, госсанинспекторов Гор-здрава т.т. Ривина и Штрейса о переселении прах(ов) артиста Н.Ф. Сазонова, сконч. в 1902 г., и муз. деятеля В.В. Андреева, ск. 1918 г., с Никольского кл. [кладбища] в Музей-Заповедник (б[ывшее] Тихвинское [кладбище] сего 21 августа 1936 г. произвели перезахоронение упомянутых прахов с соблюдением всех указанных в законе предосторожностей (выделено мной. — В. Б.). Деревянный гроб Сазонова извлечен из Склепа вместе с останками полностью. Такой же деревянный гроб Андреева извлечен из [его] могилы в полуразрушенном состоянии и вместе с прахом переложен в деревянный ящик. Временные гроб и ящик перенесены для захоронения в упомянутый музей-некрополь (выделено мной. — В. Б.). Подписи: Успенский, госсанинспектор Ривин, Дмитриев, далее подпись неразборчива. Примечание. Бланк акта заблаговременно напечатан на пишущей машинке. Курсивом выделен рукописный текст, написанный синими чернилами. Это, безусловно, была одна из важнейших находок, касающихся биографии В.В. Андреева! Теперь наконец-то появилась полная уверенность в том, что в могиле В.В. Андреева находится именно его прах! А в связи с тем, что перенос прахов артиста Сазонова и «музыкального деятеля» Андреева пришелся на один день, комиссия (либо с целью экономии бумаги, либо просто спеша) решила оформить это одним актом [49]. Так был получен ответ на последнюю загадку, связанную с судьбой могилы В.В. Андреева. Ведь насколько счастливой оказалась судьба андреевской балалайки, настолько печальной, к сожалению, оказалась судьба могилы её возродителя. Однако последняя точка в этом деле не поставлена — достойного надгробного памятника у Василия Васильевича Андреева до сих пор нет! Невольно вспоминаются трогательные слова из обращения Н.И. Привалова к музыкантам-народникам и музыкальным мастерам страны, написанные им в газету в далеком 1924 году: «Товарищи по Великорусским оркестрам! Уделите крохи от стола нашего в охрану памяти того, кто дал нам кусок хлеба...» Р.S. К сожалению, ни опубликованные ранее книги и статьи, ни обнаруженные автором позже в различных архивах страны письма и документы не дают ответов на целый ряд вопросов, связанных с проведением похорон В.В. Андреева, в том числе: — как решался непростой вопрос с захоронением В.В. Андреева именно в Александро-Невской лавре? Кем было подписано это специальное разрешение? — кто из ближайших сподвижников и близких людей В.В. Андреева (кроме Ф.И. Шаляпина, о котором упоминается, практически, во всех изданиях) присутствовал на похоронах? — кто являлся руководителем похоронной процессии? — в какой часовне происходило отпевание В.В. Андреева? — кто нес гроб на руках по территории кладбища от часовни до могилы? — кто выступал на кладбище с речами и кто опускал в могилу гроб с телом В.В. Андреева? — какого гвардейского полка играл духовой оркестр, о котором упоминает В.П. Киприянов, и кто был его дирижером?

— присутствовал ли на похоронах кто-либо из командиров бывших гвардейских воинских частей С.-Петербургского военного округа, в которых проходило обучение солдат игре на народных инструментах? — где проходили поминки по В.В. Андрееву? К сожалению, нет информации и о том, как отреагировали на смерть Андреева руководители и музыканты великорусских оркестров Петрограда, Москвы и других городов России. Примечания 1. Другие кладбища: Лазаревское, Никольское и Казачье (Коммунистическая площадка). 2. Будучи новатором в музыке, Архангельский впервые в истории России ввел в церковный хор женские голоса (заменив голоса мальчиков). Вместе с Андреевым он был членом правления созданного в 1916 году «Общества распространения игры на народных инструментах и хорового пения». 3. Смерть близкого друга так потрясла этого великого артиста, что даже на следующий день он не смог выступать на сцене. 28 декабря в «Красной газете» было напечатано объявление следующего содержания: «Нас просят сообщить, что Ф.И. Шаляпин вопреки выпущенным афишам, в концерте, объявленном 29 декабря в доме Лассаля, никакого участия не принимает». 4. При этом была допущена непростительная для такого случая полиграфическая ошибка: вместо Андреев, ошибочно была указана фамилия Анереев, причем жирным шрифтом. 5. В это время Софья Михайловна находилась в своем имении. Скорее всего, сообщение о смерти сына и ее соболезнование в газету происходило посредством телеграфа. 6. Теперь эта станция служит транспортным узлом для космодрома «Плесецк». 7. Каких-либо данных о выполнении оркестрантами этой просьбы В.В. Андреева в архивах Москвы и Петербурга не обнаружено. 8. По всей вероятности, это завещание В.В. Андреева нотариально заверено не было. Основные «исторически-памятные» документы (официальные письма, эпистолярное наследие, афиши и программы концертов), а также часть оркестровых нот, вывезенные в 1943 году из блокадного Ленинграда в Москву «для хранении до конца войны», находятся в Российском архиве литературы и искусства. В данном случае, как нельзя кстати, подходит крылатое выражение: «Нет ничего более постоянного, чем временное!» Судьба оркестровых инструментов мастеров Налимова, Галиниса, Зюзина, Гартмана и др., также вывезенных в Москву, не менее сложна. Что же касается личных вещей В.В. Андреева, в т.ч. его орденов, медалей, жетонов, памятных знаков, дирижерских палочек и других предметов, то, к сожалению, даже следов их нигде не обнаружено. 9. РИИИ, ф. 27, оп. 1, д. № 79. 10. В.П. Киприянов — участник великорусского оркестра В.В. Андреева с 1898 года, руководитель оркестров народных инструментов, автор книг и статей по этой тематике. 11. См. доклад В.П. Киприянова «Андреев и история оркестра народных инструментов его имени», лекция 1-я. С. 14. Прочитана 14 июня 1939 года. Стенография А.Н. Аверьяновой. Архив автора статьи. 12. Там же, лекция 2-я. С. 16. Любопытный факт: эта лекция была прочитана В.П. Киприяновым 21. 06. 1939 г., через день после рождения автора данной статьи! 13. См. В.В. Андреев. Материалы и документы/Сост. Б.Б. Грановский. М.: Музыка, 1986. С. 260—261. 14. П.А. Оболенский (1889—1969) — князь, организатор оркестра русских народных инструментов в селе Никольское-Пестровка Городищенского уезда Пензенской губернии. Почетный член андреевского оркестра, соучредитель «Общества распространения игры на народных инструментах и хорового пения» (1915). В последние годы своей жизни являлся членом Союза композиторов СССР. 15. Журнал «Нева», 1968, № 4. С. 208. 16. Чагадаев Александр Сергеевич (1889—1939), князь, исполнитель на балалайке (ученик Б.С. Трояновского), дирижер и педагог. Артист оркестра В.В. Андреева. Руководитель первого оркестра русских народных инструментов за границей (в Лондоне, 1909—1916). 17. См.: Чагадаев А. В.В. Андреев. М., Л.: Музгиз, 18. 1948. С. 25. 19. РО РНБ, ф. 615, оп. 1, ед. хр. 945. 20. Никольское кладбище было открыто в 1861 году (в год рождения В.В. Андреева. — В. Б.) между основным ансамблем Александро-Невской лавры и рекой Невой. 21. Переход на новое летосчисление был осуществлен в феврале 1918 года, поэтому многие люди еще долгое время пользовались старым. В связи с этим дата 12 декабря, указанная в письме С. М., соответствует 25 декабря, по новому стилю летосчисления). 22. См.: Баранов Ю. Мать София // Краеведческий вестник. Тверская газета «Живая вода». 2000. Вып. 5. 23. Там же. 24. К сожалению, наименование газеты не установлено. 25. По иронии судьбы не только могилу В.В. Андреева, но и его собственную, будет ожидать весьма печальная участь. 26. РО РНБ, Ф. 615, ед. хр. 129. 27. Копия афиши о концерте 11 января 1925 г. Архив автора. 28. См.: Авксентьев Т.Е. За дирижерским пультом. Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1962. С. 46. 29. В будущем директор ЦДРИ в Москве, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор книги «Записки домового». 30. РГАЛИ, Ф. 2767, ед. хр. 683. 31. См.

там же. Подобная ситуация происходит и в наши дни — цветы на могиле В.В. Андреева

можно 32. РО РНБ, ф. 615, ед. хр. 1103. Для составления списка захоронений в Некрополе мастеров искусств была создана специальная комиссия из представителей Москвы и Ленинграда, в которую, в числе других, входили и музыканты-народники. Скорее всего, лишь благодаря этому обстоятельству, в данный список и попало имя В.В. Андреева. В 1935—37 годах с двенадцати кладбищ С.Петербурга в Некрополь, в основном, вместе с памятниками был перенесен прах около 100 известных деятелей культуры и искусства России. Однако установленный в 1930-х годах памятник В.В. Андрееву по эстетическим соображениям для переноса оказался непригодным. Официальное открытие Некрополя мастеров искусств состоялось осенью 1937 года. 33. РГАЛИ, ф. 2767, ед. хр. 214. 34. Там же. 35. РИИИ, ф. 27, оп.1, № 79. 36. Здесь и далее приводятся документы из архива СПб Музея городской скульптуры («Дело В.В. Андреева»). 37. РИИИ, ф. 27, оп. 1, № 79. 38. Безусловно, для этой газеты авторитетом является БСЭ, в которой на тот период днем рождения В.В. Андреева считалось 26 января. 39. Свои детство и юность автор этих строк провел в Сибири — в Барнауле, где четыре года играл на альтовой домре в школьном оркестре п/у П.Г. Верткова, и в Новосибирске, где был активным участником студенческого оркестра железнодорожного института, у известных дирижеров И.М. Гуляева и профессора Новосибирской консерватории, ученика Н.П. Фомина, В.А. Подъельского. В послевоенные 1950—60-е годы практически в каждой школе, а тем более в институтах нашей страны, был свой оркестр народных инструментов. 40. Скорее всего, имелась в виду установка памятника в одном из парков или скверов города. 41. СПб Музей городской скульптуры. См. «Дело В.В. Андреева». 42. В задании к реставрации надгробия В.В. Андреева, подготовленном зав. отделом Ю.М. Пирютко и утвержденном зам. директора музея по реставрации Л.Б. Медведовским, было намечено выполнить следующие работы: Перебрать памятник, укрепить основание, подвести под постамент цокольную плиту из известняка. Промыть, очистить и мастиковать детали из гранита и мрамора. Восстановить утраченный угол гранитной карнизной плиты, восполнить утрату на мраморной урне. Провести шлифовку гранита, вновь бронзировать надпись. Мраморную плиту отвосковать (покрыть воском. — В. Б.). Провести планировку прилегающего участка с набивкой дорожки и площадки гранитной крошкой. 43. Автор этих строк лично присутствовал на этом событии, проходившем при переполненном большом зале Дворца Белосельских-Белозерских. 44. Автор памятника маршалу Г.К. Жукову в Москве, памятника на Куликовом поле и многих других выдающихся произведений советской и российской скульптуры. 45. См.: Брунцев В. Василий Васильевич Андреев. День его рождения («Не пора ли расставить все точки над i?») // Народник, 2013 № 1 (81). С. 24—26. 46. По иронии судьбы оказалось, что в этом архиве работает моя соседка по лестничной площадке И. Афанасьева, которая, в результате тщательных поисков, и нашла необходимый документ. 47. Ф. 6143, оп. 1, д. № 2362, л. 79. 48. СПб.: Альтсофт, 2003. С. 797. 49. Практически в то же самое время в архиве Музея был найден план Никольского кладбища 1940 года, с указанием места захоронения Н.И. Привалова, подтверждающим, что на соседнем с его прахом месте и был захоронен В.В. Андреев в 1918 году. К сожалению, могила одного их ближайших сподвижников В.В. Андреева, музыканта-этнографа И.И. Привалова, вложившего огромный труд в создание и развитие великорусского оркестра, находится в запущенном состоянии, вернее, ее вовсе нет! Ни холма, ни таблички, указывающей на место захоронения этого выдающегося деятеля русской культуры, не обнаружено.

История с могилой В.В. Андреева повторяется. Впереди — очередной поиск! Валерий Брунцев

|

|